Länderinfo: Bolivien

Geografie

Bolivien liegt mitten in Südamerika. Es hat eine Fläche von 1.098.581 Quadratkilometern und ist dreimal so groß wie Deutschland. Vom Norden bis zur Südspitze Südamerikas, und damit auch durch Bolivien, zieht sich die längste Gebirgskette der Welt: die Anden. Ein Drittel Boliviens besteht aus Bergen.

Der höchste Berg ist der Nevado Sajama (6.542 m) – der höchste Berg Europas, der Mont Blanc, ist nur 4.809 m hoch. Der Nevado Sajama ist außerdem einer der höchsten Vulkane der Welt und vor etwa 10.000 Jahren zum letzten Mal ausgebrochen.

Auf 3.810 m Höhe liegt der Titicacasee. Es ist der höchst gelegene See der Welt, auf dem Schiffe fahren.

Die Stadt La Paz (siehe „Hauptstadt“) liegt 3.632 m hoch und ist der höchst gelegene Regierungssitz der Welt.

Die Stadt El Alto (auf Deutsch: die Höhe) liegt auf 4.150 m – sie ist die höchst gelegene

Großstadt der Welt.

Die meisten Bolivianer leben im so genannten Tiefland – es liegt östlich des Andenhochlandes.

Einwohner

Einwohner

In Bolivien leben zurzeit 10,8 Millionen Menschen. Von je 100 Personen über 14 Jahren sind 40 Indígenas, also Nachkommen der Urbevölkerung; die restliche Bevölkerung besteht aus Mestizen und Weißen.

Mestizen haben eine Indígena-Mutter und einen weißen Vater oder umgekehrt; die Weißen sind Nachfahren von europäischen Einwanderern.

In Bolivien gibt es viel mehr jüngere als ältere Menschen:

| Bolivien | Deutschland | |

| 0-14 Jahre | 33 von 100 | 13 von 100 |

| 15-64 Jahre | 62 von 100 | 66 von 100 |

| älter: | 5 von 100 | 21 von 100 |

Zahlen: World Factbook 2015, Auswärtiges Amt 2015

Hauptstadt

Hauptstadt

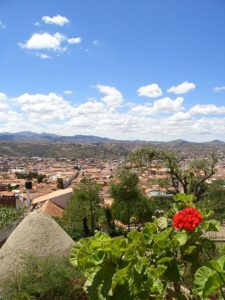

Die Hauptstadt Sucre liegt im Süden Boliviens und gilt, wegen ihre vielen gepflegten Parkanlagen und Plätze, als schönste Stadt Boliviens.

Sucre hat rund 372.000 Einwohner. Sie wurde nach dem Revolutionsführer Antonio José de Sucre benannt. Hier sitzt der Oberste Gerichtshof.

In der Stadt arbeiten Tausende von Anwälten. Ganze Straßen sind voller Anwaltbüros.

Die Regierung sitzt aber in La Paz (rund 1,8 Millionen Einwohner).

Zahlen: World Factbook 2015

_____________________________________________________________________

Arbeit | Armut | Berg des Teufels | Einwohner | Essen | Geld | Geografie | Geschichte | Gesundheit | Hauptstadt | Indígenas | Kartoffel | Kinderarbeit | Kindernothilfe | Landesname | Lebenserwartung | Nationalhymne | Religion | Schule | Sprache | Titicaca-See | Uhrzeit| Wetter | Wirtschaft

Bolivien von A bis W

Arbeit

Arbeit

Fast die Hälfte aller arbeitenden Bolivianer bieten sogenannte Dienstleistungen an – das heißt, sie sind z. B. in Hotels, Restaurants oder Geschäften beschäftigt, verkaufen Obst und Gemüse auf dem Markt oder arbeiten als Handwerker. Jeder 3. Bolivianer arbeitet in der Landwirtschaft. Neben Baumwolle, Orangen, Zitronen, Soya, Kaffee und Reis wird vor allem Koka angebaut. Aus Koka kann die gefährliche Droge Kokain gemacht werden. Ursprünglich haben die Bolivianer Koka als Naturheilmittel gegen Schmerzen angebaut und um den Hunger zu betäuben. Heute werden fast alle Kokablätter an versteckten Orten zu einer Paste verarbeitet, aus der das Rauschgift Kokain entsteht.

Viele Bergleute haben früher in den Zinnminen gearbeitet. Aber dann sanken die Preise für das Zinn, die Minenbesitzer bekamen nicht mehr so viel Geld beim Verkauf wie früher, also haben viele von ihnen ihre Bergwerke geschlossen. Tausende von Bergleuten wurden arbeitslos.

Viele Bergleute haben früher in den Zinnminen gearbeitet. Aber dann sanken die Preise für das Zinn, die Minenbesitzer bekamen nicht mehr so viel Geld beim Verkauf wie früher, also haben viele von ihnen ihre Bergwerke geschlossen. Tausende von Bergleuten wurden arbeitslos.

Armut

Armut

Bolivien ist das ärmste Land Südamerikas. Fast die Hälfte der Bolivianer (45 von je 100 Personen) gelten als arm. Besonders schwer haben es diejenigen, die auf dem Land oder am Rand der Städte leben. Wer keinen Beruf gelernt hat – und das gilt für die meisten Menschen -, findet meist keine feste Arbeit. Mit gelegentlichen Jobs verdienen sie nur wenig Geld – zum Beispiel, indem sie auf der Straße Handarbeiten oder Gemüse aus ihren Gärten verkaufen.

Zahlen: World Factbook, aktuellste Zahl von 2011

Berg des Teufels

Berg des Teufels

Die Stadt Potosí liegt rund 4.100 m hoch in den Anden und ist die höchst gelegene Großstadt der Welt. Sie wurde am Fuß des Cerro Rico („Reicher Hügel“) gebaut. Nachdem die Spanier Südamerika erobert hatten, fanden sie heraus, dass es in diesem Berg die reichsten Silberminen der Welt gab. Sie verschleppten Tausende von Menschen aus dem ganzen Land nach Potosí und zwangen sie, in den Minen zu arbeiten.

Im Jahr 1611 hatte Potosí rund 150.000 Einwohner und war die zweitgrößte Stadt der Welt. Von den Reichtümern der Minen bekamen die Arbeiter allerdings nichts ab: Die Spanier verschifften das Silber nach Europa oder verarbeiteten es zu Münzen und wurden immer reicher. Die Mineros (Bergleute) dagegen schufteten in den gefährlichen Schächten. Bis heute kamen acht Millionen Menschen in den Minen ums Leben.

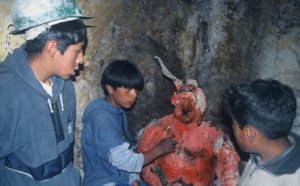

Um die Männer noch mehr anzutreiben, erzählten die Spanier ihnen, dass der Teufel im Berg regiert. Damit er nicht böse auf sie wird, müssten sie ganz hart arbeiten. Und weil die Mineros große Angst vor dem Teufel haben, schenken sie ihm noch heute jeden Tag Coca-Blätter und Zigaretten, damit er sie vor Unfällen bewahrt.

Um die Männer noch mehr anzutreiben, erzählten die Spanier ihnen, dass der Teufel im Berg regiert. Damit er nicht böse auf sie wird, müssten sie ganz hart arbeiten. Und weil die Mineros große Angst vor dem Teufel haben, schenken sie ihm noch heute jeden Tag Coca-Blätter und Zigaretten, damit er sie vor Unfällen bewahrt.

Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Silber knapper, und die Spanier verließen Potosí.

Heute ist der Ort eine arme Bergbaustadt. Jeden Tag suchen Tausende von Männern und Kindern im Berg nach Resten von Silber, Zinn und Blei, denn eine andere Arbeit gibt es in Potosí kaum. Rund 700 Kinder und Jugendliche müssen in Potosí unter unerträglichen Bedingungen in den Bergwerken arbeiten: Sie schleppen Lasten in den Minen, beladen Loren oder meißeln die Sprenglöcher.

Heute ist der Ort eine arme Bergbaustadt. Jeden Tag suchen Tausende von Männern und Kindern im Berg nach Resten von Silber, Zinn und Blei, denn eine andere Arbeit gibt es in Potosí kaum. Rund 700 Kinder und Jugendliche müssen in Potosí unter unerträglichen Bedingungen in den Bergwerken arbeiten: Sie schleppen Lasten in den Minen, beladen Loren oder meißeln die Sprenglöcher.

Wer in den Minen arbeitet, lebt nicht lange. Der Kieselstaub dringt in die Lungen und zerstört sie: Diese tödliche Krankheit heißt Silicose. Die Menschen in Potosí werden im Durchschnitt nur 33 Jahre alt – nirgendwo in Lateinamerika sterben die Menschen so früh wie hier.

Essen

Essen

Das essen die Leute in Bolivien: Im Vordergrund auf dem ersten Teller ein Stück Ziegenfleisch, würzig angebraten, auf einer großen „papa“ (Kartoffel) mit ein bisschen Salat. „Guiso de lentejas con papa y arroz“: ein Linsengericht mit Kartoffeln und Reis, garniert mit gebratenen Maiskörnern. Dieses Gericht ist sehr beliebt in Bolivien.

Vor dem Glas steht ein Teller mit gekochtem Mais (leicht süß), genannt „Muth’i phhatasqua“. Der Nachtisch in dem Glas heißt „Moqonchinche“: getrocknete Pfirsiche in süßer Soße, aufgekocht mit Zucker, Zimt und Nelken – schmeckt ganz toll und nennt sich „huesillos con jugo“.

Geld

Die bolivianische Währung, also das Geld, wurde nach Simón Bolívar benannt:

1 Boliviano = 100 Centavos

1 Boliviano = 0,13 Euro

1 Euro = 7,57 Bolivianos

Stand: September 2016, Oanda Währungsrechner

Geschichte

Geschichte

Im 15. Jh. gehört das heutige Bolivien mit Ecuador und Peru zum riesigen Inkareich. Inkas sind die Ureinwohner Südamerikas. Sie regierten zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert einen großen Teil Südamerikas.

Im 16. Jh. erobern die Spanier das Land. Sie nennen es Altoperu (Hochperu). Damals reicht es noch bis an die Küste des Atlantischen Ozeans. Die Spanier machen die Ureinwohner zu Sklaven und zwingen sie zum Beispiel, ganz viel Silber für sie aus den Minen in der Stadt Potosí zu holen.

1825 befreit Simón Bolívar das Land von den Spaniern. Nach ihm wird es später Bolivien genannt. Auch das Geld heißt ab jetzt Bolivar.

1879-1883 verliert Bolivien im Krieg gegen Chile seine Provinzen an der Küste und die Atacama-Wüste. Damit hat Bolivien keinen Zugang mehr zum Meer.

1932-1935 verliert Bolivien im Krieg große Gebiete seines Landes an seinen Nachbarn Paraguay.

1964-1982 regieren fast ausschließlich Männer aus der Armee. Bolivien gilt als das Land mit den meisten Staatsstreichen der Welt (rund 200). „Staatsstreich“ bedeutet, dass eine Regierung mit Gewalt gestürzt wird.

Seit 1982 sind zum ersten Mal Zivilisten an der Regierung, also Personen, die nicht in der Armee sind.

2005 wird Evo Morales Präsident – er ist der erste Präsident, der aus einer Indígena-Familie kommt. Er arbeitete zuvor unter anderem als Koka-Bauer. 2009 wurde er erneut zum Präsidenten gewählt.

Seit Juli 2014 gibt es ein neues Kinder- und Jugendgesetz in Bolivien: Als erstes Land der Welt erlaubt Bolivien Kindern zwischen 10 und 12 Jahren, unter bestimmten Bedingungen zu arbeiten. Bedingung: Die Kinder dürfen nicht ausgebeutet werden und keine Arbeiten machen, die ihre Gesundheit gefährden. Gefährliche Arbeiten in der Landwirtschaft oder dem Bergbau sind verboten.

Gesundheit

Gesundheit

Fast jedes 4. Kind unter 5 Jahren ist unterentwickelt*. Mittlerweile sterben viel weniger Kinder unter 5 Jahren als früher:

- 1970 starben von 1.000 Kindern 241 Kinder

- 1990 waren es noch 122 Kinder

- 2000 86 Kinder

- 2012 41 Kinder.

In der Stadt haben fast alle Bolivianer sauberes Wasser zum Trinken, aber auf dem Land nur 72 von 100 Bewohnern**. Wer verdrecktes Wasser trinkt, wird auch krank. Besonders auf dem Land fehlen Ärzte.

Zahlen: Vereinte Nationen aktuellste Zahlen von *2008-2012, **2011

Indígenas

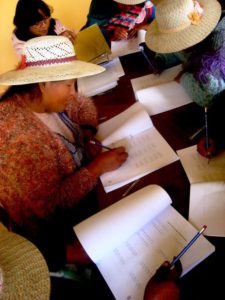

In Bolivien leben 37 anerkannte Indígena-Völker (sprich: Indíchena), also Nachfahren der Urbevölkerung. Offiziell sind 20 % der Einwohner Indígenas. Allerdings gaben 44 % der Einwohner an, sie würden sich einer Gruppe Indígenas zugehörig fühlen, hauptsächlich den beiden größten Völkern der Aymara und Quechua. Indígenas sprechen ihre eigenen Sprachen, nicht alle können Spanisch, was besonders für Kinder schwierig ist, da sie in der Schule dem Unterricht nicht folgen können. Zwar sollte der Unterricht zweisprachig sein, aber vor allem in ländlichen Gebieten wird nur auf Spanisch unterrichtet. Indígenas, besonders auf dem Land, sind oft ärmer als die übrigen Bolivieaner, im Durchschnitt verdient ein Indigener nur die Hälfte von einem nicht indigenen Bolivianer. Kinderarbeit ist bei ihnen sehr verbreitet. Vor allem indigene Frauen können oft nicht lesen und schreiben.

Zahlen: World Factbook 2014, GIZ 2010

Kartoffel

Kartoffel

Die Kartoffel kommt ursprünglich aus Bolivien und Peru. Dort essen die Menschen sie schon seit Jahrtausenden. In Europa waren Kartoffeln bis zum 16. Jahrhundert völlig unbekannt. Dann brachten spanischen Seefahrer sie von ihren Reisen nach Südamerika mit – zunächst auf die Kanarischen Inseln und nach Südspanien. Dort wurde sie Patata genannt – der englische Name potatoe erinnert noch heute daran.

In Deutschland gaben die Leute der Kartoffel zunächst den Namen Grübling. 1588 wird sie erstmals erwähnt. Wegen ihrer schönen Blüte und der üppigen Blätter wurde sie in botanischen Gärten als seltene Pflanze ausgestellt. Von ihrem Geschmack waren die Leute bei uns anfangs nicht so begeistert. Sie kamen auch mit dem Anbau nicht zurecht. Dann brachen im 18. Jahrhundert während der „Schlesischen Kriege“ schwere Hungersnöte in Deutschland aus. König Friedrich der Große ließ in ganz Preußen kostenlos Kartoffeln verteilen und ordnete ihren Anbau an. Das war der Durchbruch für die braune Knolle. 1890 aß ein Deutscher durchschnittlich ein Kilo Kartoffeln am Tag. Heute sind es allerdings nur noch 200 Gramm – fast die Hälfte davon als Pommes oder Chips.

Kinderarbeit

Kinderarbeit

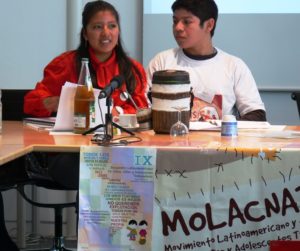

Im Juli 2014 beschließt das bolivianische Parlament ein neues Kinder- und Jugendgesetz: Kindern ab 10 bzw. 12 Jahren ist es unter bestimmten Bedingungen erlaubt, zu arbeiten und damit Geld zu verdienen. Bolivianische Kinderarbeiter hatten gefordert, arbeiten zu dürfen. Die bolivianische Kindergewerkschaft „Union der arbeitenden Kinder und Jugendlichen Boliviens“ (UNATsBO) war an diesem Gesetz beteiligt. Rund 850.000 Mädchen und Jungen müssen in Bolivien arbeiten, damit sie und ihre Familien überleben können – das ist fast jedes 3. Kind! Nach wie vor darf kein Kind unter 14 Jahren in Minen oder an anderen gefährlichen Orten arbeiten. Allein in La Paz müssen rund 35.000 Kinder Geld verdienen: Sie sammeln Müll, verkaufen Waren auf dem Markt oder putzen Schuhe.

In Bolivien haben sich mehr als 10.000 Kinderarbeiter in sogenannten Kindergewerkschaften organisiert. Lautstark setzten sie sich für ihr Recht auf Arbeit ein. Ein Recht, das gerade armen Familien das Überleben sichern soll. Der 15-jährige Rodrigo Medrano ist einer der Gewerkschaftsführer aus La Paz. Er ist zufrieden mit dem neuen Gesetz zur Kinderarbeit: „Wenn das Gesetz so umgesetzt wird, wie wir uns das vorstellen, werden die Kinder geschützt. Man kann sie nicht zur Arbeit zwingen, sie machen es freiwillig.“

In Bolivien haben sich mehr als 10.000 Kinderarbeiter in sogenannten Kindergewerkschaften organisiert. Lautstark setzten sie sich für ihr Recht auf Arbeit ein. Ein Recht, das gerade armen Familien das Überleben sichern soll. Der 15-jährige Rodrigo Medrano ist einer der Gewerkschaftsführer aus La Paz. Er ist zufrieden mit dem neuen Gesetz zur Kinderarbeit: „Wenn das Gesetz so umgesetzt wird, wie wir uns das vorstellen, werden die Kinder geschützt. Man kann sie nicht zur Arbeit zwingen, sie machen es freiwillig.“

Quelle: www.tagesschau.de/ausland/bolivien-kinderarbeit-102.html

Stolze Kinderarbeiter – eine Multimedia-Story aus Bolivien

|

Kindernothilfe

Kindernothilfe

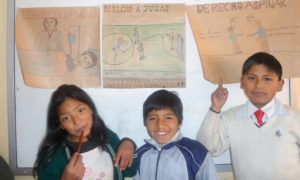

Wir möchten, dass die Kinder und Jugendlichen aus Indígena-Familien (siehe „Indígenas“) gut aufwachsen können. Die Indígenas sind in der Regel sehr arm. Mit unseren bolivianischen Partnerorganisationen sorgen wir dafür, dass die Kinder und Familien lernen, selbst ihre Lebensbedingungen verbessern können. Eltern lernen lesen und schreiben, wie sie Geld verdienen können und dass ihre Kinder Rechte haben, die sie respektieren müssen.

Mädchen und Jungen mit Behinderungen haben es in Bolivien besonders schwer. Sie haben ein Recht darauf, dass sie überall dabei sein dürfen und nicht ausgegrenzt werden. Dafür setzen wir uns ein. Viele Kinder müssen in Bergwerken schuften, gehen nicht zur Schule, werden deshalb keinen Beruf lernen können und als Erwachsene so arm sein wie ihre Eltern. Wir sorgen dafür, dass die Kinder zur Schule gehen können und deshalb bessere Chancen im Leben bekommen.

Mädchen und Jungen mit Behinderungen haben es in Bolivien besonders schwer. Sie haben ein Recht darauf, dass sie überall dabei sein dürfen und nicht ausgegrenzt werden. Dafür setzen wir uns ein. Viele Kinder müssen in Bergwerken schuften, gehen nicht zur Schule, werden deshalb keinen Beruf lernen können und als Erwachsene so arm sein wie ihre Eltern. Wir sorgen dafür, dass die Kinder zur Schule gehen können und deshalb bessere Chancen im Leben bekommen.

Dass Kinder geschlagen werden, ist in Bolivien nichts Ungewöhnliches. Wir zeigen Eltern und Lehrern, wie sie Kinder ohne Gewalt erziehen können.

Landesname

Benannt wurde Bolivien nach Simón Bolivar. Er befreite Bolivien von den Spaniern (siehe Geschichte) und ist noch heute für alle Bolivianer ein Held.

Lebenserwartung

Lebenserwartung

Die Menschen in Bolivien werden im Durchschnitt 69 Jahre alt (Menschen in Deutschland: 80 Jahre).

Zahlen: World Factbook 2014

Nationalhymne

„Bolivianos, el hado propicio“ ist Boliviens Nationalhymne:

Religion

Religion

Die meisten Bolivianer (77 von 100) sind römisch-katholisch. Die übrigen Bolivianer sind protestantisch oder gehören einer anderen Glaubensgemeinschaft an.

Quelle: World Factbook 2012

Schule

Schule

Laut Gesetz muss jedes Kind in die Schule gehen. Aber nicht alle Kinder haben die Chance, eine Schule zu besuchen, oder sie kommen im Unterricht nicht richtig mit.

Die Gründe sind:

Viele Mädchen und Jungen müssen arbeiten, weil ihre Familien sonst nicht überleben können.

In ländlichen Gebieten gibt es oft keine Schulen. Für den Bus zur nächsten Stadt haben die Eltern der Kinder aber kein Geld. Viele Schüler gehen kilometerweit zu Fuß über die Berge, weil sie unbedingt am Unterricht teilnehmen wollen. Doch wenn sie dort ankommen, sind sie oft schon müde von dem langen Weg und können sich nicht mehr richtig konzentrieren. In den meisten Schulen wird nur Spanisch gesprochen, obwohl ein Gesetz vorsieht, dass die Lehrer mit ihren Schülern Spanisch und eine Indígena-Sprache sprechen müssen. Viele Indígenas können nämlich kaum Spanisch. Das bedeutet, dass sie im Unterricht nicht mitkommen und deswegen keine guten Zensuren bekommen.

Insgesamt können 4 von je 100 Bolivianern nicht lesen und schreiben, aber in ländlichen Gebieten sind es viel mehr.

Zahlen: The World Factbook 2015

Sprache

Sprache

Es gibt 36 Sprachen in Bolivien. Spanisch ist die offizielle Sprache Boliviens. Die Indígenas sprechen ihre eigenen Sprachen: z. B. Quechua (21 von je 100 Leuten) oder Aymara (15 von je 100 Leuten).

Beispielsätze in Quecha:

Maypitaq kachkan? = Wo ist er/sie?

Imatam rurachkanki? = Was tust du (gerade)?

Yaw, imatataq munanki? = Hallo, was willst du?

Runasimita qillqaytam munani. = Ich will Quechua schreiben lernen.

Zahlen: World Factbook

Titicaca-See

Titicaca-See

Er ist nach dem Maracaibo-See in Venezuela der größte See Südamerikas; mit einer Fläche von 8.288 Quadratkilometern ist er etwa 15-mal so groß wie der Bodensee. Der westliche Teil des Sees gehört zu Peru, der östliche zu Bolivien. Mehr als 25 Flüsse fließen in den Titicaca-See. Nur ein einziger Fluss fließt auch wieder heraus: der Río Desaguadero. Mit ihm fließt etwa ein Zehntel des überschüssigen Wassers wieder aus dem See. Das restliche Wasser verdunstet.

Der Titicaca-See ist das höchstgelegene Gewässer der Erde, auf dem Schiffe fahren.

Uhrzeit

Wenn es bei uns 12 Uhr ist, ist es in Bolivien 7 Uhr (im Winter 6 Uhr).

Wetter

Wirtschaft

Wirtschaft

Neben Baumwolle, Zitrusfrüchten, Zucker, Sojabohnen, Kartoffeln, Kaffee und Reis wird vor allem Koka angebaut. Koka-Blätter braucht man für die Herstellung von Coca Cola und Tee. Außerdem kauen viele Menschen die Blätter. Sie wirken wie eine Droge und vertreiben Hunger, Müdigkeit und Kälte. Mit dem Verkauf von Koka verdienten viele arme Bauernfamilien etwas Geld.

Der größte Teil der Kokablätter wurde früher an geheimen Orten zu einer Paste namens Cocaína verarbeitet, aus der das gefährliche Rauschgift Kokain produziert wurde. Deswegen haben die USA Bolivien gezwungen, die großen Kokafelder zu vernichten. Leider hat die bolivianische Regierung den Bauern, die jetzt plötzlich keine Felder mehr haben, keine neue Arbeit verschafft. Dadurch sind die Familien noch ärmer geworden.

Die meisten Geschäfte macht Bolivien mit den Brasilien, Argentinien, China und die USA. An sie verkauft es vor allem Erdöl, Erdgas und Produkte aus der Landwirtschaft. Bolivien kauft im Ausland vor allem Maschinen, Chemikalien, Fahrzeuge und Lebensmittel.

Deutschland kauft in Bolivien hauptsächlich Blei-, Zinn- und Silbererze und Produkte aus der Landwirtschaft – Nüsse, Kaffee, Sojaprodukte, Hirse sowie Produkte aus Leder und Stoff. Bolivien kauft in Deutschland z. B. Maschinen, Autos und Autoteile.